경쟁하는 2개의 기술이 시장에 나왔을 때 소비자 입장에서 가장 불편하게 느끼는 부분은 뭘까. 아마도 그것은 그 기술이 '표준'이 되어 시장에서 살아남을 것인가 아니면 도태되어 사라질 운명에 처할 것인가의 문제로 귀결된다고 본다. 그런 연유로 중학교 시절, 나는 얼마 안 되는 용돈을 모아서 LP를 살 것인가, CD를 살 것인가를 놓고 레코드 가게 앞에서 한 시간 넘게 고민에 빠지곤 했다.

물론 그보다 훨씬 이전인 70, 80년대에는 비디오 테입의 두가지 방식, 즉 소니의 베타맥스와 JVC사의 VHS(Video Home System) 방식의 경쟁이 있었다. 두 회사의 긴 과거사를 되내일 필요는 없겠지만 그 시절 가지고 있던 베타맥스 방식의 테입 상당수가 쓰레기로 둔갑했던 기억이 역력한 나로서는 이후 CD나 기타 새 기술에 대한 심리적 저항이 만만치 않았다.

토마스 쿤은 자신의 유명한 저서 <과학혁명의 구조>에서 정상과학이 다른 이론과 충돌하면서 새로운 이론으로 나아가는 과정을 패러다임의 전환이라는 용어로 설명한 바 있다. 이 때 두 이론 간에는 절대 비교를 할 수 있는 척도가 존재하지 않는데 이를 통약불가능성(incommensurability)라고 부른다.

흥미롭게도 쿤의 이러한 패러다임 이론이라거나 통약불가능성은 과학 이론보다는 현대 IT 기술에 대입해볼 때 더욱 적절하다는 느낌을 자주 받는다. 쉽게 말해 특정 기술 간의 장단점이 명확하더라도 그 장단점이 정량적으로 비교되지 않을 뿐더러 나름의 방식을 유지하며 그것을 극복하기 위한 노력이 한동안 이어지는 것이다.

이런 기술의 대립이 극명한 부분 중 하나는 '손글씨'의 디지털화 방식이다. 물론 컴퓨터 환경에서 정교한 펜작업의 디지털화를 향한 열망은 오래 전부터 있어왔다. 전통적으로는 스캐너를 사용하거나 펜마우스나 태블릿(지금은 아이패드 같은 태블릿PC를 의미하는 용어가 되었지만)을 사용했지만 대중화되지는 않았다. 하지만 스마트폰과 태블릿PC의 수요가 늘어나면서 다시금 터치스크린에 직접 필기를 하려는 이들이 많아졌고 이에 따른 시장의 대응도 활발하다.

액정 스크린에 직접 필기하는 터치펜 방식

|

|

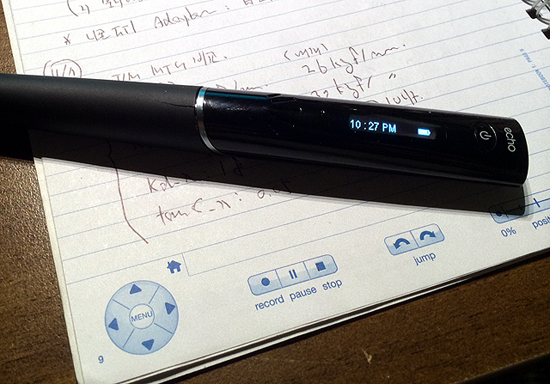

| ▲ 아날로그 노트를 디지털로 변환시키려는 제품들. 사진은 Livescribe의 에코펜. | |

| ⓒ 김용주 | |

여기에는 크게 두 가지의 흐름이 있는데, 먼저는 액정 스크린에 직접 필기하는 터치펜 방식이 그것이다. 가장 대중적인 3M의 정전식 터치펜에서부터 미세한 터치와 압력조절이 가능한 Adonit사의 JOT 시리즈까지 액정에서 정밀한 터치를 향한 기술의 진보가 활발하다. 물론 삼성은 전용 S펜을 통해 디지타이저 분야(스마트폰이나 태블릿 PC 등의 화면 위에 스타일러스 펜으로 필기하듯이 터치를 인식하는 기술)에서 상당히 고무적인 편이다.

다른 흐름은 - 솔직히 개인적으로 흥미롭게 지켜보고 있는 부분이기도 하다 - 아날로그 노트에 쓴 글씨를 디지털화 하는 방식이다. 이 분야에 원천기술은 아무래도 스웨덴 기업인 ANOTO(http://www.anoto.com)가 가지고 있다. ANOTO는 마이크로 카메라가 달린 펜과 특수 패턴 노트를 이용하여 자신의 노트를 pdf나 이미지 파일로 저장해주는 방식을 개발했다. 이것은 두 마리 토끼를 잡을 수 있는 기술로 보인다. 즉, 아날로그 방식의 필기감을 유지하면서도 디지털 기기로의 변환도 용이하게 만들어 주는 셈이다. 하지만 이런 방식은 여전히 과도기적 기술로 보이기도 하는데 그 이유는, 휴대용 스캐너의 기능 대비 더 진보했다고 볼 수 없기 때문이다. 엄밀히 말해 노트의 글씨를 인식하는 방식은 스마트폰의 카메라나 휴대용 스캐너로도 충분하기 때문이다.

그런 이유로 ANOTO의 제품들은 그렇게 성공하지는 못했다. 도리어 ANOTO의 기술이 대중적으로 알려지게 된 건 자사 제품이 아닌 LIVESCRIBE의 스마트펜 시리즈였는데 이 회사의 스마트펜은 2008년부터 2년동안 40만개가 팔릴 정도로 인기를 끌었다. ANOTO의 기존 제품과 이 스마트펜의 가장 큰 차이는 녹음 기능이었는데 필기를 하는 동안 실시간으로 녹음이 가능했다.

이 간단한 아이디어는 이 필기도구를 엄청난 학습도구, 전문가들(법조인, 기자들)의 노트 도구로 변신시켰고 그 결과 단순한 기능의 추가를 넘어 하나의 혁신이 되었다. 제품 사용자의 30%는 대학생이었고 강의 녹취와 노트 내용 중 더불어 필요한 부분만 선택적으로 재생할 수 있는 기능은 학습효과에 큰 도움을 주었다.

아날로그 노트와 디지털 노트 기업 사이의 합작 기술들도 눈에 띈다. 아날로그 노트업체로 유명한 몰스킨은 에버노트와 합작하여 '몰스킨 에버노트' 제품을 내놓았다. 이 노트는 아날로그로 필기한 후 태블릿PC에 설치된 에버노트 어플에 탑재된 카메라를 통해 노트 분류가 가능하도록 돕는다.

에버노트는 3M과 합작하여 포스트잇을 디지털 노트로

|

|

| ▲ 포스트잇을 색깔별로 태블릿에 옮겨주는 에버노트 기능. | |

| ⓒ 김용주 | |

엄밀히 말해 기능적인 유용함 보다는 브랜드 가치를 통해 두 독립된 기업의 제품들을 선호하는 소비자를 위한 목적이 강한 느낌이다. 최근 에버노트는 3M과 합작하여 포스트잇을 디지털 노트로 만들어주는 기능을 추가했다. 4가지 색깔에 따라 자동으로 노트들을 특정 노트북으로 분류해주는 이 기능은 포스트잇의 아날로그적 감성을 충분히 발휘하면서도 디지털 노트(에버노트)에서 이를 충분히 구현할 수 있음을 입증했다.

물론 개인적으로 이 모든 IT기술들은 과도기적으로 보인다. 태블릿에 직접 쓰는 터치펜 방식은 정밀한 필기감의 한계가 명확하다. 특히 필기감을 위해 특정 브랜드의 종이노트나 만년필을 선호하는 소비자에게 터치펜 방식이 극복해야 할 기술적 문제는 여전히 멀기만 하다. 반대로 아날로그 노트를 디지털화 하는 방식 또한 넘어야 할 산이 많다. ANOTO의 스마트펜은 기본적으로 두껍고 자사의 특수패턴 노트만 사용해야 하는 단점이 있다. 에버노트의 아날로그 타입 임베디드 방식 제품들, 이를테면 몰스킨 노트나 포스트잇은 카메라를 통한 후처리 방식으로 딱히 실용적이라고 하기는 힘들다.

나는 아날로그 임베디드 방식의 제품들을, 향수(鄕愁)에 의존한 과도기 제품으로 보는 입장이다. 그 말은 시장의 선도 기술이 되기는 여전히 어려울 것 같다는 의미다. 하지만 기억해야 할 점은 나를 포함한 많은 소비자들이 실용성을 넘어선 향수에 자극을 받고 그것에 반응을 한다는 사실이다. 마치 '옛날도시락'이 지금 식당의 메뉴로 오르내리듯 우리의 정서를 자극하는 아날로그적인 방식들이 녹아든 제품들은 나름의 매력이 있다.

쿤의 지적대로 두 방식의 장단점을 아무리 전문가들이 비교한들 그것이 정량화되지 못하는 이유가 여기에 있다. 게다가 현대 IT기술은 과거처럼 특정 방식이 시장에서 쉽게 사라질 것 같지도 않다. (최근 다시 히트를 친 포토 프린터가 그 예가 될 수 있겠다) 그런 의미에서 나는 아날로그적 감수성을 살리는 상상력들이 IT기기 안에 더 많이 녹아 들기를 기대해본다. 설령 그 방식이 최적이 아니더라도, 조금 불편하더라도 소비자는 충분히 그것을 감내할 정서적 여유가 있기 때문이다.